跨区域协同:川渝携手打通成果转化“最后一公里”

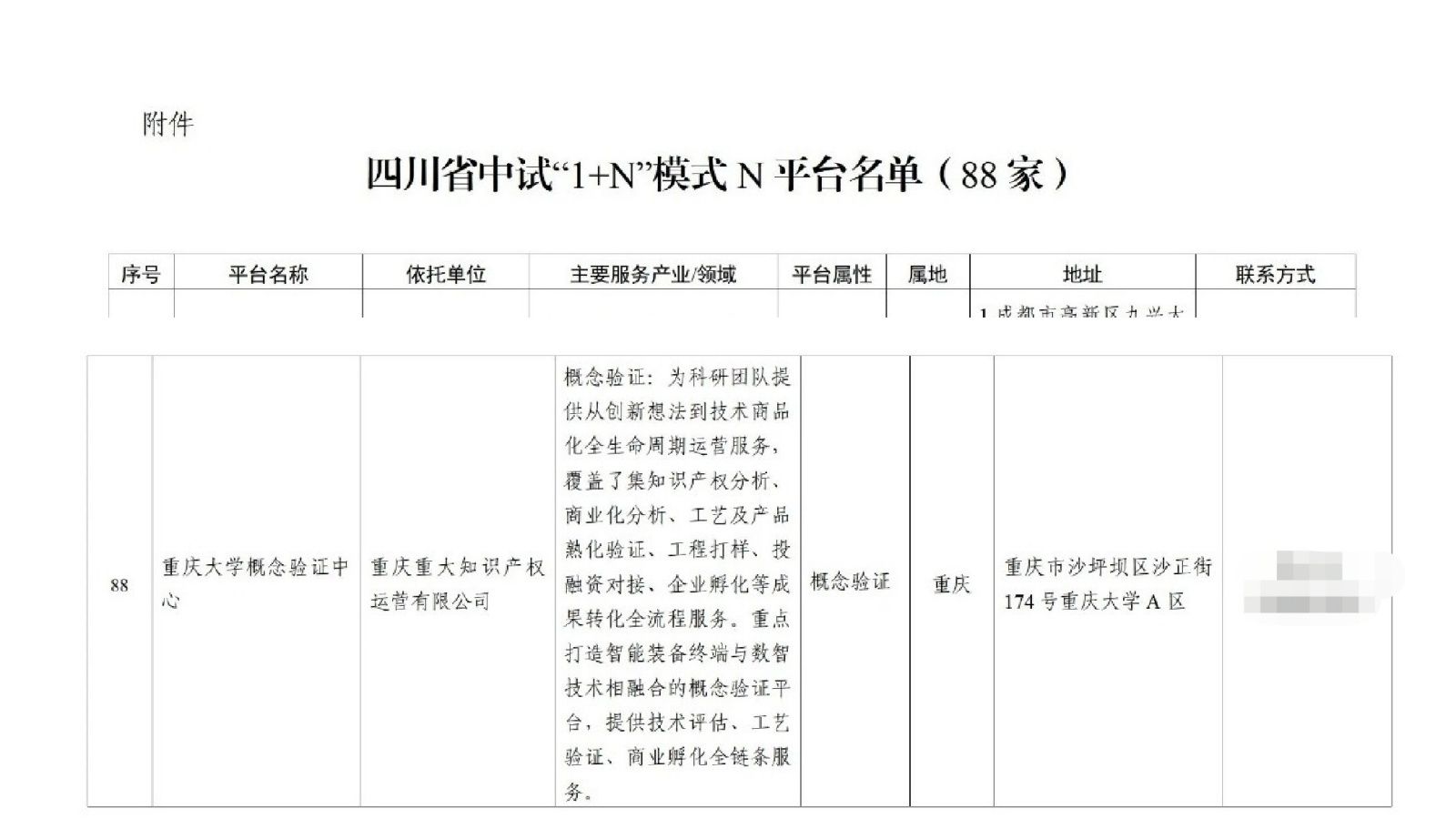

11月12日,在绵阳举办的成渝绵中试生态会上,重庆大学概念验证中心与四川省中试研发有限公司正式签约,这标志着该中心正式加入四川省“1+N”中试研发平台体系,成为该体系首个省外合作的高校成果转化平台。这一跨区域合作,是川渝两地科技成果转化生态协同的重要举措,旨在打通科技成果从实验室走向市场的“最后一公里”。

四川省“1+N”中试研发平台体系,是为加速科技成果转化而构建的创新网络。其中,“1”指由四川省中试研发有限公司作为省级中试平台公司,负责统筹协调全省中试资源;“N”则代表若干由高校院所、企业或地方政府建设的专业中试研发平台。该体系通过“共同出资、共担风险、共享利益”的机制,整合各方优势,为概念验证项目和中试熟化项目提供资金、技术和场地支持。重庆大学概念验证中心的加入,为这一体系注入了省外高校的创新资源,也标志着川渝两地在科技成果转化领域的合作迈上新台阶。

重庆大学概念验证中心作为学校科技成果验证培育的专业平台,早在2024年便与自贡市建立了首个校外中试平台,并携手蜂鸟智造等川渝知名中试机构,共同发起举办了川渝地区首个概念验证训练营,为两地科研团队提供成果转化培训和实践机会。此次与四川省中试研发公司签约,是中心服务校内成果“验证培育”功能的延伸和升级。通过与四川中试平台体系深度对接,重庆大学的科研成果将有机会在更广阔的平台上进行中试熟化和产业化验证,从而提升其“技术+商业”双维度的成熟度,培育出更多真正“市场需要”的硬科技成果。

重大模式:构建“123”体系,破解成果转化“最初一公里”难题

重庆大学概念验证中心的成立,源于对高校科研成果“最初一公里”转化痛点的深刻洞察。大量科研项目在结题后止步于实验室原型,因缺乏后续资金与验证环节而难以走向市场。为破解此难题,中心在实践中深化并构建了专注于早期孵化的“123”概念验证服务体系。

“1”个操作系统:打造全流程、低风险的转化路径

中心致力于构建一套高效的成果转化“操作系统”。通过建立“调查评估—项目诊断—路演评审”的三级筛选机制,精准识别高潜力项目。同时,设立“无偿支持+成功反哺+失败免责”的容错机制,为早期项目提供种子资金与管理后盾,极大降低了科研人员的试错成本,让他们敢于迈出转化的第一步,安心专注于技术打磨与市场验证。

“2”个核心平台:以训练营为抓手,同步孵化人才与项目

中心着力打造“人才”与“项目”双轮驱动的培育平台。一方面,以概念验证训练营为核心,通过成果转化、企业运营等实战课程,并配备“科学家+工程师+技术经理人”的复合型服务团队,对科研团队进行从“科学家”到“科技创业者”的角色转型赋能,解决“不会转”的难题。另一方面,协同多家外部中试平台,为多学科项目提供小试、中试、性能测试等产品熟化服务,阶梯式完成技术原理、产品原型及商业模式的闭环验证。

“3”维资源融合:扮演“超级连接器”,推动协同创新

中心积极推进“技术+资本+产业”三维资源融合,扮演创新资源的“超级连接器”。“+技术”,通过组建跨学科攻关团队,打破学院壁垒,加速交叉融合技术的项目熟化;“+资本”,主动对接早期资本,对齐项目标准,有效引导社会资本“投早、投小、投硬科技”;“+产业”,依托与地方共建的分中心网络,精准锚定产业一线的真实需求,与产业伙伴联合攻克“技术到产品”的转化难关,最终实现从前沿技术到现实生产力的关键跃升,有力服务区域经济社会发展。

首批成果:从实验室到市场的成功跨越

自2024年启动运营以来,重庆大学概念验证中心已取得一系列令人瞩目的成果,为高校科技成果转化提供了可复制的“重大经验”。

2024年底,在重庆大学概念验证项目发布会上,高温物理性能测试仪器、无感体征监测电子织物等10个项目首次亮相。正是得益于中心的系统培育,这些项目的技术成熟度和商业可行性显著提升,其中8个项目成功引入社会资本逾1800万元,实现了从“实验室想法”到“市场化项目”的关键一跃。更值得欣喜的是,首批通过中心验证培育的项目已成功实现产业化。其中,电气工程学院徐奇伟副教授团队的“高性能电驱动系统”项目,通过作价投资成立产业化公司,年营收已达2000余万元。这些成功案例,是中心“123”模式有效性的最佳注脚,充分证明了其在打通成果转化“最初一公里”方面的巨大价值。

未来展望:构建开放协同的成果转化生态

重庆大学概念验证中心的成功实践,为高校科技成果转化探索出了一条新路径。未来,中心的核心使命是持续扩大并深化科技成果转化服务生态,打通校内“最初一公里”与校外“最后一公里”的产业化衔接,形成创新闭环。

一方面,在深化合作方面,中心将持续加强与政府、企业及投资机构的战略联动。中心与沙坪坝区联合设立了1000万元的概念验证资金池,同时,跨区域与自贡市合作共建了2000万元的中试熟化资金池。实践证明,该“政府引导、市场参与”模式成效显著,在其助推下,相关转化项目的累计估值已近1亿元,杠杆效应突出。未来,中心计划将此成熟模式在更多区县进行系统性复制与推广。

在川渝地区,通过加入四川“1+N”中试平台体系,实现资源共享与优势互补,共同为区域科技创新贡献力量。

另一方面,中心将持续提升自身服务能力,为更多早期科技成果提供专业化的验证培育。中心计划持续举办概念验证训练营,吸引更多校内外科研团队参与,从中挖掘有潜力的项目并给予支持。同时,中心将完善“一站式”服务平台,提供从技术评估、样品试制到市场对接的全流程服务,助力科研团队跨越成果转化的“死亡之谷”。中心还将加强与产业界的对接,围绕成渝地区双城经济圈的主导产业需求,定向培育适配的技术成果,推动更多符合“市场需要”的硬科技成果走向市场,实现产业化。

在创新驱动发展的时代背景下,如何让科研成果从“书架”走向“货架”,是亟待破解的课题。重庆大学通过构建“123”概念验证体系,创新性地破解了成果转化过程中的核心堵点。近日,教育部官网专题刊发《重庆大学构建“123”概念验证体系赋能科技成果加速转化》,对这一创新模式及其显著成效给予了高度肯定。